Der Wettlauf ums Geld: Windenergie

Man liest viel über die Vorteile von Windanlagen. Sie werden errichtet, um irgendwie »Kohlendioxid einzusparen« und »das Klima zu retten« damit es nicht so heiß werden möge. Amen. Überwiegt der Vorteil? Oder nicht? Schickt die Natur trotz aller gegenteiligen Behauptungen doch eine Rechnung? Oder nur der Staat und die Energieversorger? Am Beispiel einer Anlage im Bundesland Brandenburg soll die Effizienz der Energieerzeugung aus bewegter Luft unter die Lupe genommen werden.

Die Beispielanlage

Das gesamte Bundesland Brandenburg wird durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) in die Windzone zwei eingruppiert, deshalb wird als Planungsgrundlage eine Anlage ausgewählt, die für diese Windzone geeignet ist: Hersteller (bekannt), elektrische Nennleistung 3,45 MW, Nabenhöhe 137 m, Rotordurchmesser 126 m. Auch wenn sie nicht zu den großen Anlagen gehört, ist das Ding schon ein ordentlicher Kaventsmann in der Landschaft.

Bei einer Ortsbesichtigung wird ein Grundstück auf einem sandigen Hügel der Kyritzer Platte in Augenschein genommen, 67 Metern über Normalhöhennull (NHN). Ringsum Landwirtschaftsflächen, ein paar Bäume und in vorschriftsgemäßem Abstand zum Dorfrand einer kleinen Ansiedlung. Typisch Prignitz.

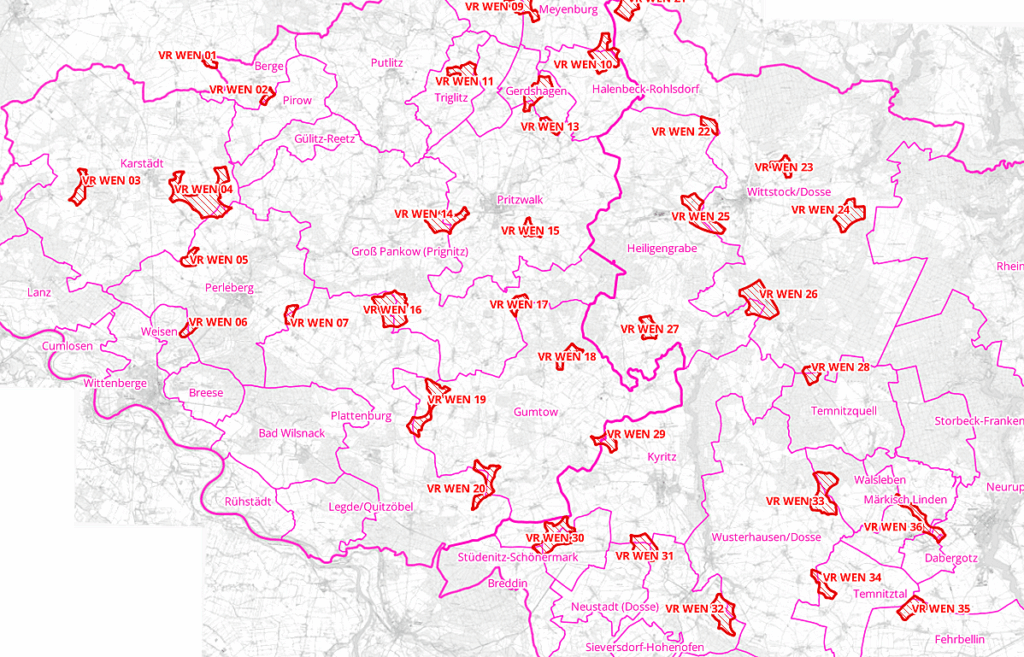

Auszug aus dem Entwurf des Teilplans »Windenergienutzung (2024)« der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, geplante Vorranggebiete für Windenergienutzung (Datenbasis: Geobasis Brandenburg, Regionale Planungsgemeinschaft; eigene Zusammenstellung) – Das Land Brandenburg möchte den Investoren mit solchen öffentlich finanzierten Plänen freundlicherweise einen erheblichen Teil der Planungskosten abnehmen. Das könnte vielleicht eine Art verdeckter Subvention sein.

Vom Deutschen Wetterdienst holen wir uns Monatsmittel der Lufttemperatur, Monatsmittel der Windgeschwindigkeit und höchste Spitzen der Windgeschwindigkeit der nahegelegenen Wetterstation Kyritz für die Jahre 2004 bis 2024. Die Station hat eine Höhe von 40 m über NHN und liegt am südöstlichen Stadtrand. Für die relative Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck in Meeresspiegelhöhe nehmen wir übliche Mittelwerte an (70% bzw. 1013,25 hPa). Das sollte für die Zusammenstellung eines Modells und für eine erste Betrachtung der Leistungsfähigkeit ausreichen.

Der Rechenweg

Mittels Temperaturgradient der Standardatmosphäre, barometrischer Höhenformel und Magnusformel wird zunächst der Sättigungsdampfdruck in Nabenhöhe berechnet, daraus die Gaskonstante für feuchte Luft und daraus wiederum die mittlere Dichte der Luft. Ein Testlauf für die Dichte ergibt Werte zwischen 1,177 kg/m³ im August und 1,258 kg/m³ im Januar. Das ist plausibel. Eine erste Erkenntnis: Luftdruckschwankungen und Wasserdampfgehalt der Luft haben nur geringe Auswirkungen auf das Ergebnis. Die Annahme von Durchschnittswerten für diese beiden Parameter war gerechtfertigt.

In den unteren 100 bis 150 m über der Geländeoberfläche steigt die Windgeschwindigkeit logarithmisch mit der Höhe an. Die mittleren Windgeschwindigkeiten an der Spitze des Windmastes der Wetterstation (zwischen 2,63 und 4,45 m/s, das entspricht einer schwachen Briese) wird auf die Nabenhöhe der Windanlage umgerechnet. Aus der Rauhigkeitslänge (Tabellenwert nach Geländetyp) und der Höhendifferenz ergibt sich für unseren Fall ein Faktor von 1,7501. Die Spitzen der Windgeschwindigkeit werden mit dem gleichen Faktor umgerechnet. Eine zweite Erkenntnis: Der Geländetyp hat große Auswirkungen auf das Ergebnis. Die Auswahl der Rauhigkeitslänge erfordert Augenmaß und Fachkenntnis.

Wir haben zunächst die monatlichen Kennzahlen von typischen rechtsschiefen Häufigkeitsverteilungen – zwischen Windstille über den Mittelwert der Windgeschwindigkeit bis zur Windspitze, jeweils in Nabenhöhe der geplanten Anlage. Durch logarithmische Transformierung und Standardisierung werden daraus monatliche Dichtefunktionen von Standard-Normalverteilungen.

Die Bewegungsenergie des Winds ergibt sich als Hälfte des Produkts aus der Kreisfläche des Rotors, der Luftdichte und der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe. Diese Bewegungsenergie kann nach dem Betz’schen Gesetz nur zu etwa 59% (genauer 16/27) genutzt werden. Hinzu kommen weitere Leistungsverluste durch Turbulenzen an den Rotorblättern, Reibungsverluste, elektrische Leistungsverluste in der Anlage u.ä.

Wir benötigen zusätzlich die Windgeschwindigkeit, bei der die Windanlage ihre elektrische Nennleistung erreicht. Dazu wird die eben beschriebene Formel, einschließlich der Leistungsverluste, nach der Windgeschwindigkeit umgestellt und die angegebene Nennleistung eingesetzt. In unserem Fall ergeben sich Windgeschwindigkeiten zwischen 15,65 m/s (im Januar) und 16,00 m/s (im August). Nach der Beaufortskala entspricht das einer frischen Brise oder starkem Wind in Bodennähe.

Die Windgeschwindigkeit, bei der der windgetriebene Generator mit der Energieumwandlung beginnt (die Anlaufgeschwindigkeit) ist aus den Herstellerangaben bekannt (im Beispiel 3 m/s). Auch der Abschalt- und der Wiedereinschaltpunkt sind bekannt (für die geplante Anlage 22,5 und 20,0 m/s).

Das Ergebnis

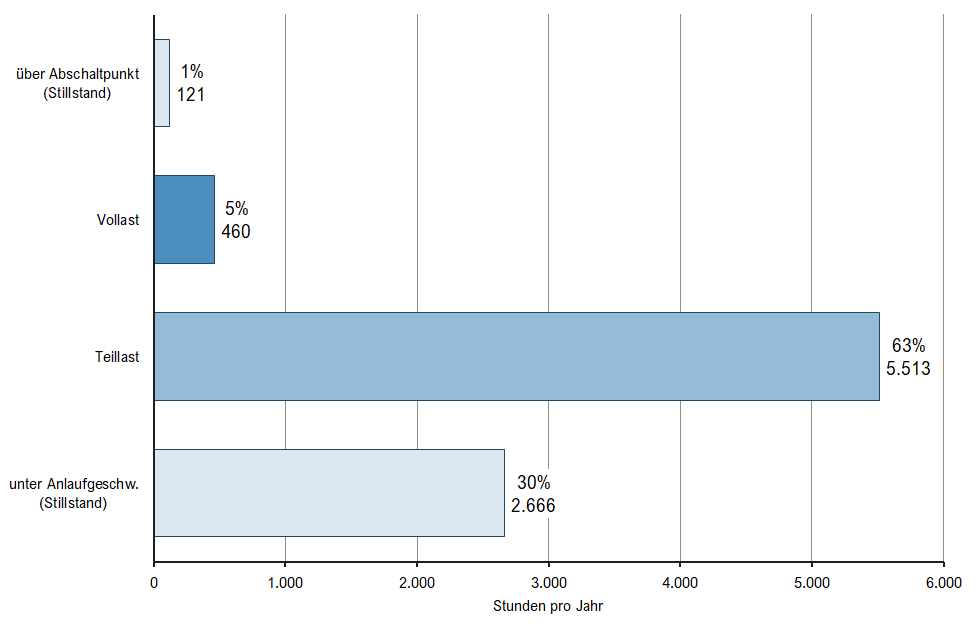

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Anlaufgeschwindigkeit, die Windgeschwindigkeit, bei der die Windanlage ihre elektrische Nennleistung erreicht, sowie für den Abschalt- und Wiedereinschaltpunkt werden aus den bereits berechneten Dichtefunktionen der Windgeschwindigkeit ermittelt. Voilà:

- durchschnittlich 2.666 Stunden im Jahr stünde das Windrad still oder trudelt rum, weil die Windgeschwindigkeit geringer als die Anlaufgeschwindigkeit ist. Elektrische Leistung resultiert daraus nicht.

- durchschnittlich 5.513 Stunden im Jahr liefe das Windrad unter Teillast. Die Windgeschwindigkeiten liegen zwischen der Anlaufgeschwindigkeit und dem Wert, bei dem die Nennleistung erreicht wird. Die elektrische Leistung schwankt unterhalb der Nennleistung.

- Nur 460 Stunden im Jahr würde sich das Windrad unter Vollast drehen. Die Windgeschwindigkeit ist höher als sie für die elektrische Nennleistung notwendig wäre, liegt aber unter dem Abschaltpunkt. Die Umdrehung wird durch die Stellung der Rotorblätter reguliert und die Anlage hält konstant ihre Nennleistung.

- 121 Stunden im Jahr läge die Windgeschwindigkeit über dem Abschaltpunkt. Die Rotorblätter werden in Fahnenstellung gedreht, um einer Anlagenzerstörung vorzubeugen. Die elektrische Leistung fällt auf Null.

Witterungsbedingt wäre im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2024 mit dieser Windanlage eine Elektroenergieerzeugung von 7.511 MWh möglich gewesen. Das entspricht 2.177 Vollast-Stunden (25% der installierten Leistung). Die Windindustrie gibt für Onshore-Anlagen unter bundesrepublikanischen Witterungsverhältnissen 1.800 und 3.200 Vollast-Stunden pro Jahr an. Unser Beispiel liegt innerhalb dieser Spanne. Wartungszeiten oder netzbedingte Abschaltungen sind nicht berücksichtigt.

Chancen und Risiken

Die Investition für die Windanlage würde, einschießlich aller Baunebenkosten und unter Verwendung der veröffentlichten Kennzahlen von Bundesministerien und Windindustrie, runde 5.200.000,00 Euro umfassen. Die voraussichtlichen Nutzungsdauer soll 25 Jahre betragen. Daraus ergäbe sich ein erwartetes Jahresergebnis:

| Einnahmen im Jahr | 537.000,00 Euro |

| Erlöse für Elektroenergie (2024 = 0,00715 Euro/kWh, gem. Bundesnetzagentur) | 537.000,00 Euro |

| Ausgaben im Jahr | 537.000,00 Euro |

| Zinsen und Tilgung von 80% Fremdkapital (ermäßigter Zinssatz 3,25% bei der KfW) | 245.600,00 Euro |

| Rückzahlung des Eigenkapitalanteils von 20% zzgl. Rendite von 5 bis 6% | 75.300,00 Euro |

| Rückstellung für Abriß nach Ablauf der Nutzungsdauer (im Land Brandenburg insgesamt 10% der Rohbaukosten; gem. Richtlinie zu § 67 BbgBO) | 16.300,00 Euro |

| Fixe Betriebskosten (30 Euro pro Kilowatt installierter Leistung), einschl. Wartung und Instandhaltung, Geschäfts- und Betriebsführung, Versicherungen u.a. | 103.500,00 Euro |

| Variable Betriebskosten (0,0075 Euro/kWh) | 56.300,00 Euro |

| »Kommunale Teilhabe« (0,002 Euro/kWh; gem. § 6 EEG) | 15.000,00 Euro |

| Flächenpacht | 25.000,00 Euro |

| Ergebnis vor (keinen) Steuern | 0,00 Euro |

Natürlich herrschten nicht in jedem Jahr zwischen 2004 und 2024 die gleichen Witterungsverhältnisse. Im windärmsten Jahr 2021 wäre ein Jahresverlust von 97.700,00 Euro entstanden. Dagegen hätte das windstärkste Jahr 2019 einen Jahresgewinn von 212.500 Euro vor Steuern generiert.

Ausblick

Die Beispielanlage hätte einen lausigen mittleren Wirkungsgrad von 25% der installierten Leistung (2019: 36%; 2021: 20%). Sie wäre effizent wie ein mittelalterliches Göpelrad. Jedoch:

- Im Verlauf der Nutzungsdauer würden mehr als 2,8 Millionen Euro leistungsloses Einkommen in Form von Zinsen und Rendite generiert (Anmerkung: Allein im Land Brandenburg stehen inzwischen mehr als 4.100 Bundeswindtürme). Das Jahresergebnis steigt progressiv mit dem Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit. Der Wettlauf um windexponierte Standorte ist ein geldgieriger Wettlauf um hohe Renditen. Windexponierter als die Kyritzer Platte sind beispielsweise die Hochlagen der Altmoränen in der Westprignitz oder der Hügellandschaft in der nordöstlichen Uckermark. Das ist allein durch die Anzahl der Anlagen optisch auf den ersten Blick erkennbar.

- Planer und Klimaklempner bekommen für ihr Geschwätz, mit dem Geldanleger animiert werden sollen, hohe Honorare. Überhöhte Pachten oder Kaufpreise für Landeigentümer sowie gesetzlich fundamentierte Schmiergeldzahlungen an die Kommunen sollen die Akzeptanz für die Windtürme erhöhen. Und der Staat fördert darüber hinaus den Bau durch erleichterte Planungs- und Genehmigungsverfahren, günstige Kredite und Vorrangregelungen für die Einspeisung sogenannter regenerativer Energie in Verbindung mit überhöhten Vergütungen. Zusätzlich werden Geschäftsmodelle des allgemeinen Lufthandels (Kohlendioxidzertifikate) entwickelt. Bürger und Unternehmen müssen diese Geldventilation durch überhöhte Energiekosten bezahlen.

- Windanlagen sind von der Netzfrequenz entkoppelt und drehen sich nicht gleichmäßig mit einer netzsynchronen Geschwindigkeit. Schwankungen der Netzfrequenz durch Laständerungen werden durch die Generatoren in konventionellen Kraftwerken ausgeglichen. Mit windgetriebenen Generatoren würde das nicht gelingen. Die aufwendigen Regel- und Verteilersysteme einschließlich der notwendigen Backup-Kraftwerke, sogenannte Systemleistungen, werden nicht den Kosten der Windanlagen zugerechnet. Mit wachsender Anzahl der Windanlagen steigen die Kosten für die Systemleistungen und die Gefahr von Netzausfällen.

- Trotz des geringen Wirkungsgrads wird die relativ großflächige Verschandelung der Landschaft und Umweltschäden durch politisch motivierte Entscheidungen der Genehmigungsbehörden billigend in Kauf genommen. Direkte Nachteile für Anwohner werden durch politikgesteuerte Behörden und gebührenfinanzierte Medien abgewiegelt. Und die zuwendungsfinanzierten Naturschutzverbände kehren den Tatvorwurf des mutwilligen Totschlags von Vögel, Insekten und Fledermäuse erfolgreich unter den Teppich – wahrscheinlich ist das bei denen eine Frage der Zuwendungshöhe.

Um diese erheblichen Probleme zu beseitigen, wären einfache gesetzliche Vorschriften zu ändern: Der Vorrang für die Einspeisung sogenannter erneuerbarer Energie in das Stromnetz, in Verbindung mit überhöhten Zahlungen an die Betreiber von Windanlagen, ist ausnahmslos zu beenden. Der Energiemarkt müsste sich an Versorgungssicherheit und Preisniveau orientieren. Die unzeitgemäße Umwandlung von Wind in Elektroenergie wäre damit bis auf Ausnahmefälle schnell beendet. Lediglich die Vorschriften zur rückstandslosen Verschrottung der Anlagen durch die Verursacher wären zu verschärfen.

Updates:

01.10.2025 – Planauszug „Windenergienutzung (2024)“ eingefügt