Die Bundesbehörde »Deutscher Wetterdienst« mag aus vielen Gründen berechtigter Kritik ausgesetzt sein. Eines muß man dem DWD jedoch positiv anrechnen: Er hat ein sehr umfangreiches, öffentlich zugängliches Datenarchiv (DWD, Climate-Data-Center). Bei Stöbern in diesem Archiv bin ich auf einen sehr langen Datensatz mit Monatsmittelwerten der Lufttemperatur gestoßen: Berlin-Dahlem (FU) ab 1719.

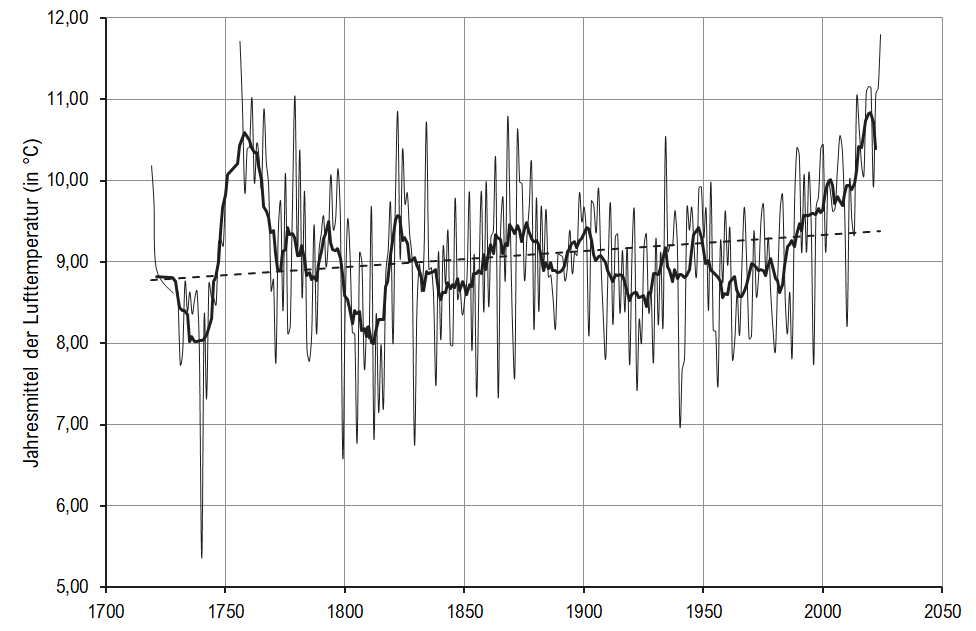

Datenbasis Deutscher Wetterdienst: Lufttemperatur in Berlin-Dahlem 1719 bis 2024, Jahresmittel der Lufttemperatur, 10-jährig gewichtetes Mittel (zur Generalisierung der Schwankungen) und linearer Trend.

Die Meßergebnisse der ersten 164 Jahre stammen wahrscheinlich aus verschiedenenen Beobachtungstagebüchern, über die Prof. Dr. Gustav HELLMANN in der Einleitung zu »Das Klima von Berlin« (Abhandlungen des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts, Berlin 1891) berichtet hat. 1883 wurde dann an der Landwirtschaftlichen Hochschule eine meteorologische Station errichtet, die nach mehreren Standortwechseln heute vom Institut für Meteorologie der FU Berlin betrieben wird.

Ein Vergleich mit anderen Temperaturdatensätzen, beispielsweise Frankfurt/Main (im Datenarchiv des DWD zwischen 1757 und 1786 sowie von 1826 bis 1961 abrufbar) bestätigt den historischen Temperaturverlauf in Berlin. »Homogenisierte« Datensätze, wie zum Beispiel »Hadley Centre Central England Temperature (HadCET)«, wurden bewußt nicht zum Vergleich herangezogen.

Interessant ist die historische und klimatologische Einordnung der frühen Temperaturdaten vor der Gründung des Preußischen Meteorologischen Instituts 1847 und dem Aufbau eines staatlichen Beobachtungsnetzes in Preußen:

- Im extrem kalten Winter 1739/40 waren die mitteleuropäischen Flüsse, die Ostsee, der Bodensee und sogar Teile der nördlichen Adria zugefroren. Die Ursache dieser außergewöhnlichen, aber gut dokumentierten Temperaturanomalie ist unbekannt.

- Die zyklischen Sonnenfleckenmaxima 1727 und 1738 zeigten eine erhöhte Sonnenaktivität, die sich in den höheren Jahresmitteltemperaturen ab etwa 1743 verzögert zeigt.

- Der Siebenjährige Krieg (dritter schlesischer Krieg) wurde bei hohen Temperaturen ausgefochten. In den Monaten Juni und Juli der Jahre 1756 und 1757 war es in Berlin wahrscheinlich sogar wärmer als bei den modernen »Hitzewellen« ab 2019.

- Der Ausbruch des Laki auf Island ab 8. Juni 1783 zeigte sich zehn Tage später mit schwefelhaltigem Dunst über Berlin und anderen Städten Mitteleuropas. Der Vulkan war bis Februar 1784 aktiv, die Sonneneinstrahlung war von der zweiten Jahreshälfte 1783 bis in das Jahr 1784 hinein durch die Aerosolkonzentration in der Atmosphäre gemindert.

- Das solare Dalton-Minimum ab etwa 1790 führte zu einer Reihe kalter Jahre zwischen 1799 und 1818. In diese Zeit fällt Napoleons Rußlandfeldzug, der im kalten Winter 1812 zu einer militärischen Katastrophe für die Franzosen und ihre Hilfstruppen führte.

- Das legendäre »Jahr ohne Sommer« nach dem Ausbruch des Tambora in Indonesien im April 1815, wahrscheinlich der bisher größte Vulkanausbruch der Neuzeit, zeigte gegenüber den ohnehin kalten Jahren des Dalton-Minimums kaum größere Auffälligkeiten im Temperaturverlauf.

Das Ende des solaren Dalton-Minimums etwa 1830 und das Ende der »Kleinen Eiszeit« fielen zeitlich zusammen mit dem Beginn der sogenannten »industriellen Revolution«, die angeblich den sogenannten »Klimawandel« wegen des Kohlendioxidausstoßes der Industrie und ihrer Produkte nach sich zog. Die hohe Lufttemperatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die tendenziell eher sinkende Lufttemperatur von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn der 1960er Jahre kann aber offensichtlich nicht mit dem bekannten Verlauf der Kohlendioxidkonzentration in der Troposphäre in Übereinstimmung gebracht werden.